Zur Deutungsproblematik 'christlicher Bestattungen' im Frühmittelalter

In der Merowingerzeit existieren in Europa unterschiedliche theologische Positionen innerhalb des Christentums. In den Schriftquellen werden sie ‚heidnischen‘ Glaubensweisen gegenübergestellt, die nicht genauer charakterisiert sind. Eine Dichotomie des Christlichen und Heidnischen – die Teilung in einen Entweder-Oder-Gegensatz – nach dem 5. Jh. wird in der neueren Forschung abgelehnt.

In der Archäologie werden Aspekte wie Bestattungsritus, -form und -ort sowie Grabbeigaben verwendet, um christliche Konnotationen zu identifizieren. Besondere Bedeutung wird dabei Objekten zugesprochen, die eine Funktion in der christlichen Glaubenspraxis besitzen.

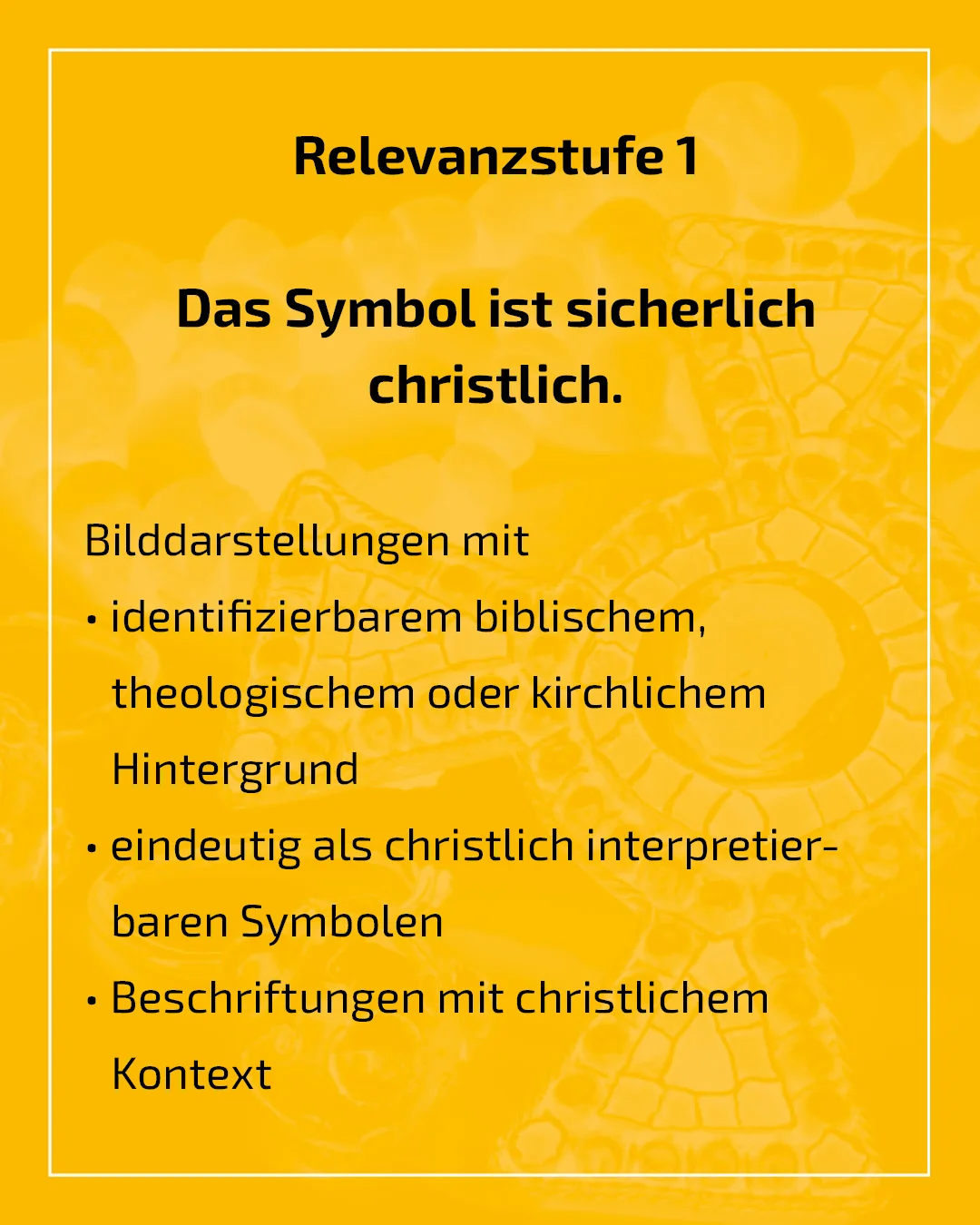

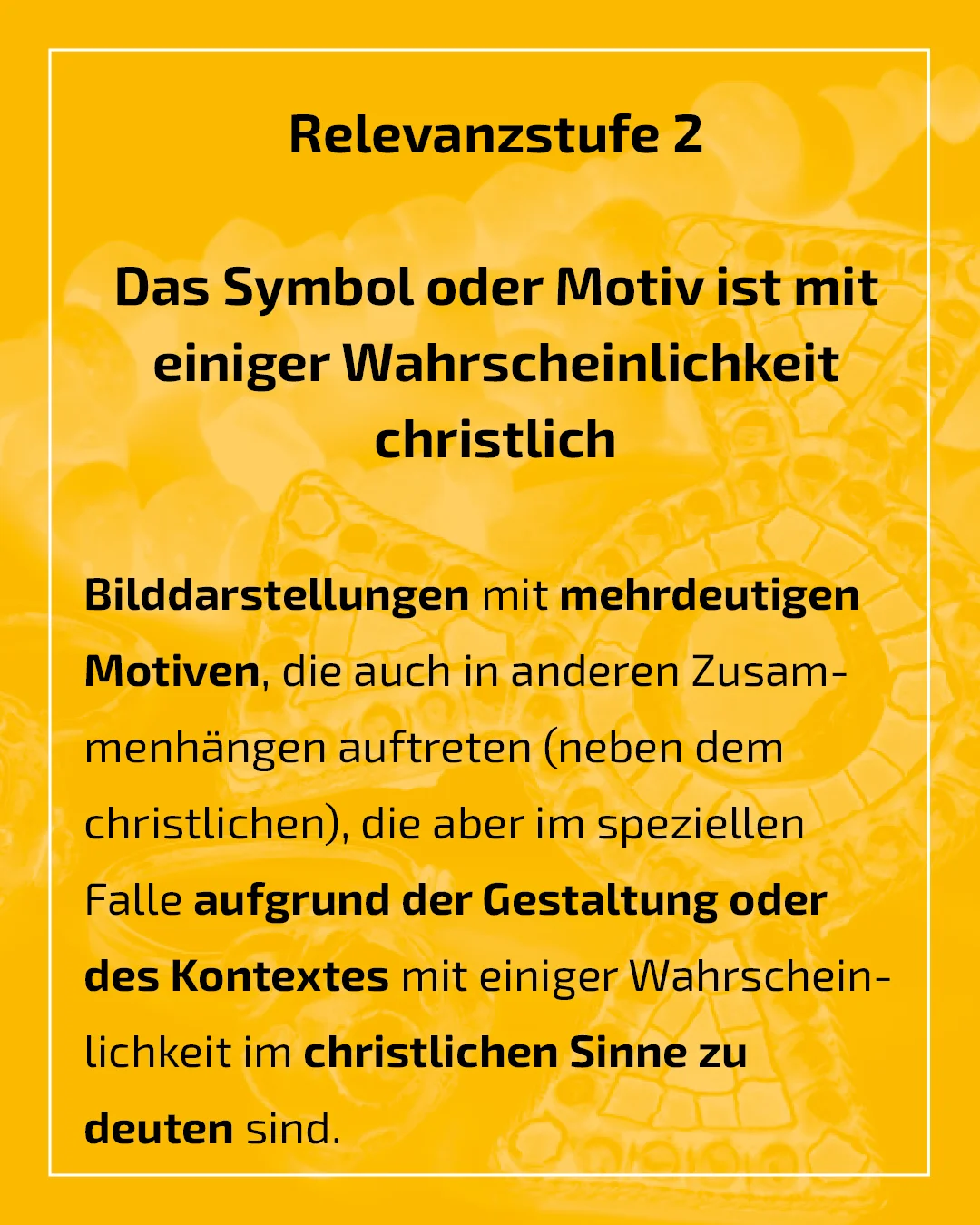

Die Zahl eindeutig christlicher Symbole, z.B. Christogramm, wird als gering eingestuft. Potenziell christliche Symbole, wie florale Motive, Kreuze, Menschen- und Tierdarstellungen, müssen in ihrem spezifischen Kontext betrachtet werden. Auch, da das Christentum im Laufe seiner Geschichte Motive anderer Kulturen übernommen hat. Selbst eindeutig christliche Elemente weisen deren Träger*innen nicht zwangsläufig gesichert als Christ*in aus, sondern lassen eher Rückschlüsse auf die Bestattungsgemeinschaft zu.

In einer Untersuchung von 484 Grabbefunden wiesen <10% potentiell christlich beeinflusste Beigaben auf (Odenweller 2019). Ihre Verteilung auf Männer- und Frauengräber des 6. Jh. war maßgeblich von der Fundüberlieferung geprägt: Als Bildträger der Symbole wurden primär am Körper getragene Metallgegenstände und nicht etwa Keramik verwendet. In der Stichprobe waren im 6. Jh. mehr Frauen- als Männergräber vertreten. Im Untersuchungsgebiet enthielten Frauengräber zu dieser Zeit mehr Metallobjekte als Männergräber. Hieraus ergab sich eine scheinbare Bevorzugung christlicher Symbolik als Beigabe in Frauengräbern.

Die Rekonstruktion damaliger Glaubenswelten fokussiert derzeit individuelle und regionale Ausprägungen.