Der Widder von JordansmühlDie Problematik ethnischer Zuordnungen in der Archäologie

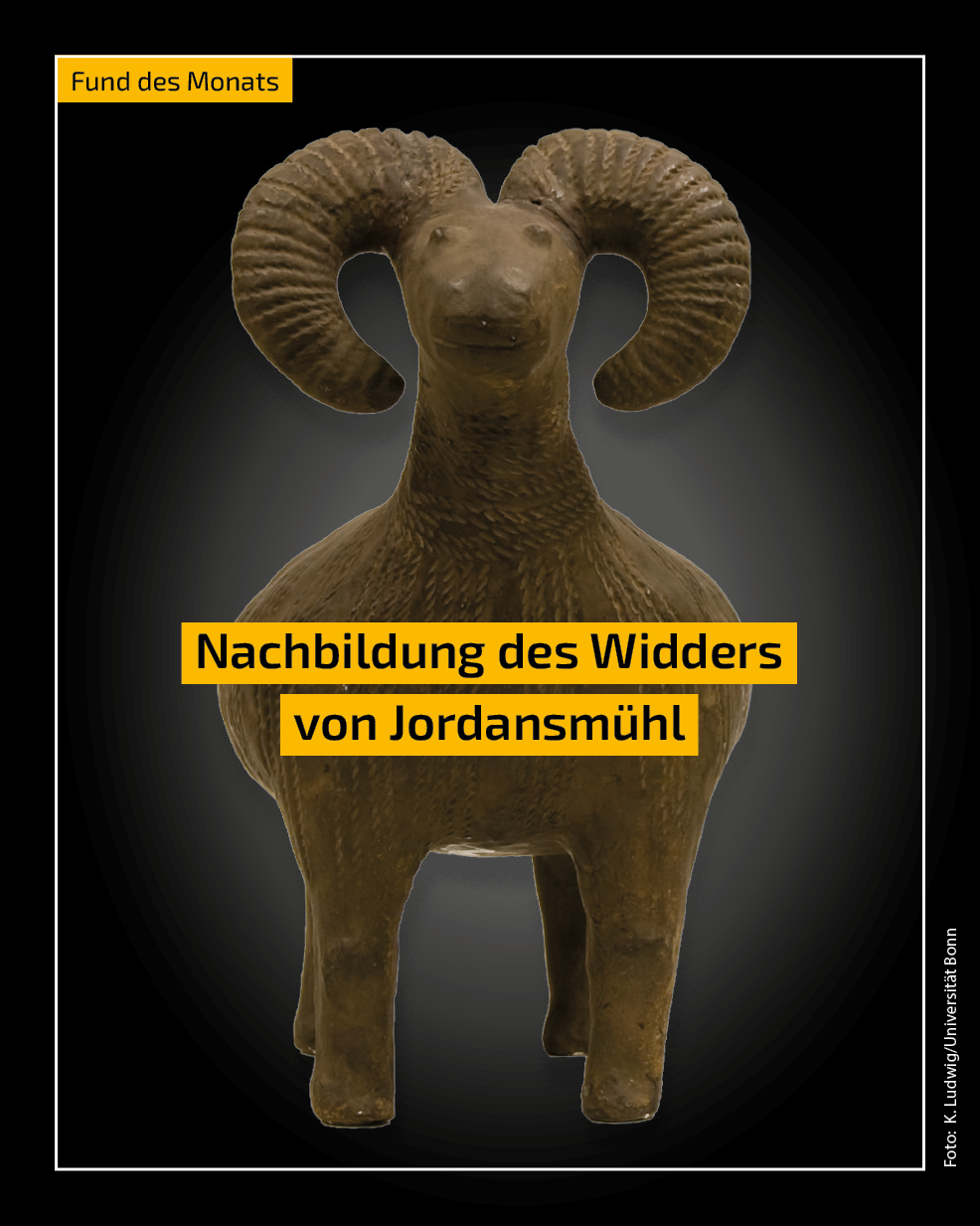

Der Widder von Jordansmühl stellt ein Einzelstück in seiner Art dar. Die tönerne Figur ist innen hohl gefertigt und weist eine Verzierung aus Schnurabdrücken auf, die über den gesamten Körper sowie die Hörner verteilt sind. Lediglich das Gesicht und die Unterseite sind unverziert. Die naturgetreue Darstellung ist ungewöhnlich für ihre Zeit. Kniegelenke, Hufe und ein detailliertes Gesicht fallen besonders ins Auge.

Die Widderfigur wurde 1925 in der Ortschaft Jordanów Śląski, Wojwodschaft Dolnośląskie (ehem: Jordansmühl, Niederschlesien) in einer Grube zerscherbt aufgefunden und wieder zusammengesetzt. Den Begleitfunden zufolge – zwei Keramikgefäße wurden im unmittelbaren Umfeld der Figur aufgedeckt – gehört sie in einen spätneolithisch-kupferzeitlichen Zusammenhang, der gleichlautenden Jordansmühler Kultur.

Bei dem Exemplar aus der Bonner Studiensammlung handelt es sich um eine Gipsabformung, die vermutlich zusammen mit anderen Funden als Grundstock für eine neu aufzubauende Studiensammlung von Kurt Tackenberg nach Bonn gebracht wurde. Tackenberg war erster Lehrstuhlinhaber für deutsche Vorgeschichte in Bonn und hat großen Wert auf einen Unterricht ‚am Objekt’ gelegt. In Breslau promoviert, war er – nach verschiedenen anderen Stationen – ab April 1934 außerordentlicher Professor an der Universität Leipzig. Beide Stationen spiegeln sich in vielen anderen Artefakten von schlesischen und mitteldeutschen Funden wider, teils als Originale, mehrheitlich jedoch als Gipskopien.

📓 Literatur: H. Seger, Der Widder von Jordansmühl. IPEK. Jahrbuch für Prähistorische und Ethnographische Kunst, Jahrgang 1928, 13–17.

📃 Text © M. Schwienbacher/E. Pohl 2018