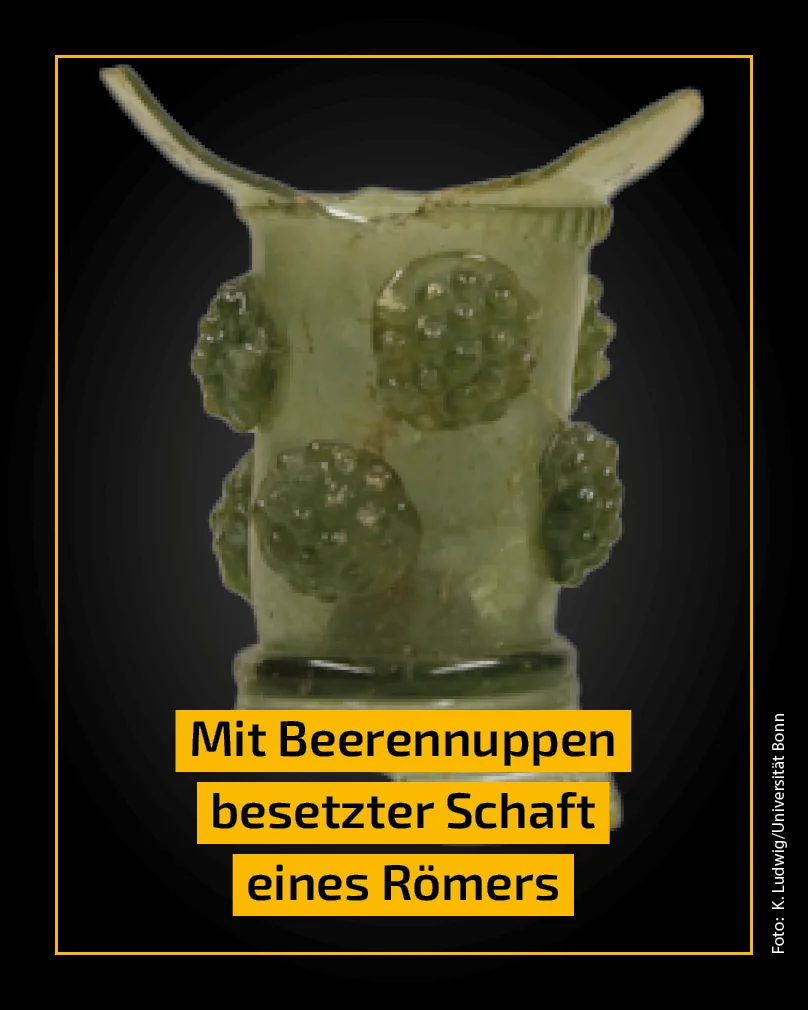

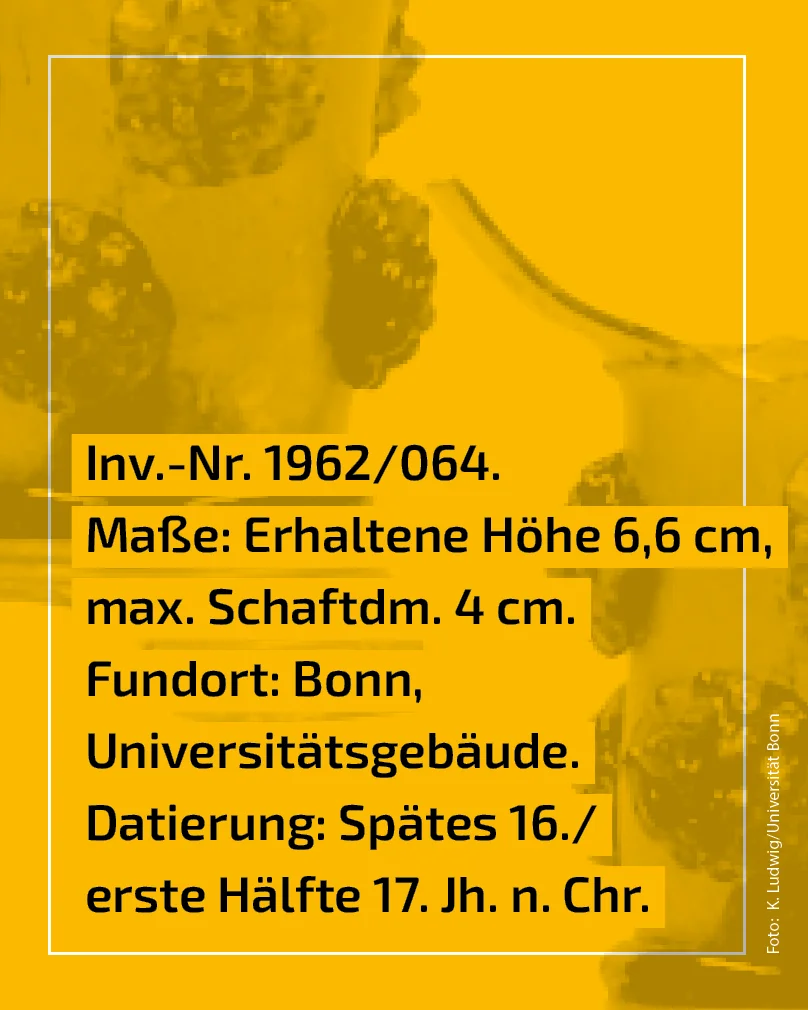

Mit Beerennuppen besetzter Schaft eines Römers

Bei Bauarbeiten im Westtrakt des kurfürstlichen Schlosses wurden im März 1962 unter den bestehenden Gebäuden römische und neuzeitliche Kulturschichten entdeckt. Neben Funden und Befunden einer römischen Militärziegelei (1.–3. Jh.) wurde auch der Ausschnitt einer Abfallgrube der frühen Neuzeit ausgegraben.

Aus dieser stammt das hier vorgestellte Fragment eines Römers mit Beerennuppen aus grünem Waldglas. Ebenfalls in dieser Grube fanden sich die Unterteile eines hellen Kelchglases mit geripptem Nodus sowie eines Maigeleins, ebenfalls aus grünem Waldglas (s.u.). Die Gläser, aber auch die aus der Grube geborgene Keramik waren im späteren 16. und in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts in Gebrauch. Damit gehört die Abfallgrube in die Zeit vor der Errichtung des heutigen Schlosses, das Kurfürst Joseph Clemens ab 1697 planen ließ. Es entstand auf den heute noch erhaltenen Kellern des 1689 größtenteils zerstörten Vorgängerbaus.

Eine Beschreibung dieses älteren Schlosses kennen wir aus dem Tagebuch des Jesuiten Daniel Papebroich. Er unterschied 1660 zwischen dem rechtwinklig zur Stadtmauer verlaufenden „Alten Bau“, der Kurfürst Salentin von Isenburg (1567-77) zugeschrieben wird, und dem sog. Ferdinandbau, den Kurfürst Ferdinand von Bayern (1612-50) errichten ließ. Die Abfallgrube lag südwestlich des „Alten Baus“ und damit außerhalb des eigentlichen kurfürstlichen Schlosses. Auf den um 1588 von Franz Hogenberg und 1646 von Matthäus Merian geschaffenen Ansichten lag dort ein Hofareal, das durch zwei Gebäude und eine Hofmauer mit Tordurchfahrt eingefasst war.

Die ausgegrabenen Funde belegen, dass diese Hofanlage vermutlich noch nicht zum Schlossbereich gehörte, da die geborgenen Funde zwar auf einen gewissen Wohlstand hinweisen, aber nicht die Prachtentfaltung eines kurfürstlichen Haushalts zeigen.