Die merkantile Zentralortfunktion der römischen Kolonie Cosa (Ansedonia)

Die auf das Jahr 273 v. Chr. zurückgehende latinische Kolonie Cosa (beim heutigen Ansedonia, Italien, Abb. 1) ist durch mehrere hauptsächlich amerikanische Grabungsprojekte gut erschlossen. Sie konnte in der Forschung deshalb zu einer Art Musterfall einer römischen Neugründung avancieren. Bislang sind die öffentlichen Bauten am Forum, wichtige Heiligtümer, die Thermen sowie ausgewählte Wohnhäuser freigelegt; auch der nahegelegene Hafen ist gut untersucht. Die 2013–2018 durchgeführten geophysikalischen Prospektionen der Universität Tübingen (Abb. 2) zeigen allerdings, dass die Stadt nur teilweise bebaut war. Sie kann also weniger als größere Bevölkerungskonzentration gelten denn als politisches, religiöses und wirtschaftliches Zentrum der Region mit einem zwar großen Einzugsgebiet, doch einer nur kleinen ortsansässigen Bevölkerung.

Das stellt im republikanischen Mittelitalien keinen Einzelfall dar. Bislang weitgehend unbekannt sind allerdings die merkantilen Räume, welche Cosa seinem Umland geboten haben muss. Dieser Frage ist ein dreijähriges Grabungsprojekt der Universität Bonn gewidmet. Einen Schwerpunkt stellt ein bislang als Horreum gedeutetes, doch nur sehr oberflächlich untersuchtes, ungewöhnliches Gebäude neben dem nordwestlichen Stadttor dar, das als Marktgebäude gedient haben mag. Mithilfe der Grabungen können Grundriss, Zeitstellung und Funktion des Baus geklärt werden; die Integration archäobotanischer und archäozoologischer Arbeiten trägt dazu bei. Darüber hinaus liegt ein Teil des nördlichen Stadtgebiets (»Northern Area«) im Fokus des Projekts. Hier deuteten die geophysikalischen Messbilder eine Platzanlage an, die gleichfalls als Marktkomplex gedient haben könnte.

Die Grabungen ermöglichen eine Überprüfung dieser Annahme und eine Bestimmung der diachronen Entwicklung in einem bislang unerforschten Teil der Stadt. Damit lässt das Projekt weitere Rückschlüsse auf die komplexe Siedlungsgeschichte des Orts zu, die sich bereits in den Arbeiten der letzten Jahre als weitaus facettenreicher erwies, als zunächst angenommen worden war.

Die Grabung wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und in enger Kooperation mit den aktuell laufenden US-amerikanischen »Cosa Excavations« durchgeführt. Das Projekt nahm 2023 seinen Anfang an der Universität Bonn und ist 2024 an die Universität Freiburg umgezogen, wird jedoch weiterhin in enger Kooperation mit der Universität Bonn durchgeführt.

Grabungskampagne 2023

Im September 2023 fand (in unmittelbarer Folge einer kurzen letzten geophysikalischen Prospektionskampagne) unter Beteiligung von elf Studierenden der Universität Bonn sowie externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Florida, Rom und Kopenhagen die erste vierwöchige Grabungskampagne statt. Dabei wurden jeweils zwei Schnitte im sog. Horreum sowie in der Northern Area angelegt; parallel dazu begannen die archäobotanische Auswertung sowie die Bearbeitung der Fundobjekte.

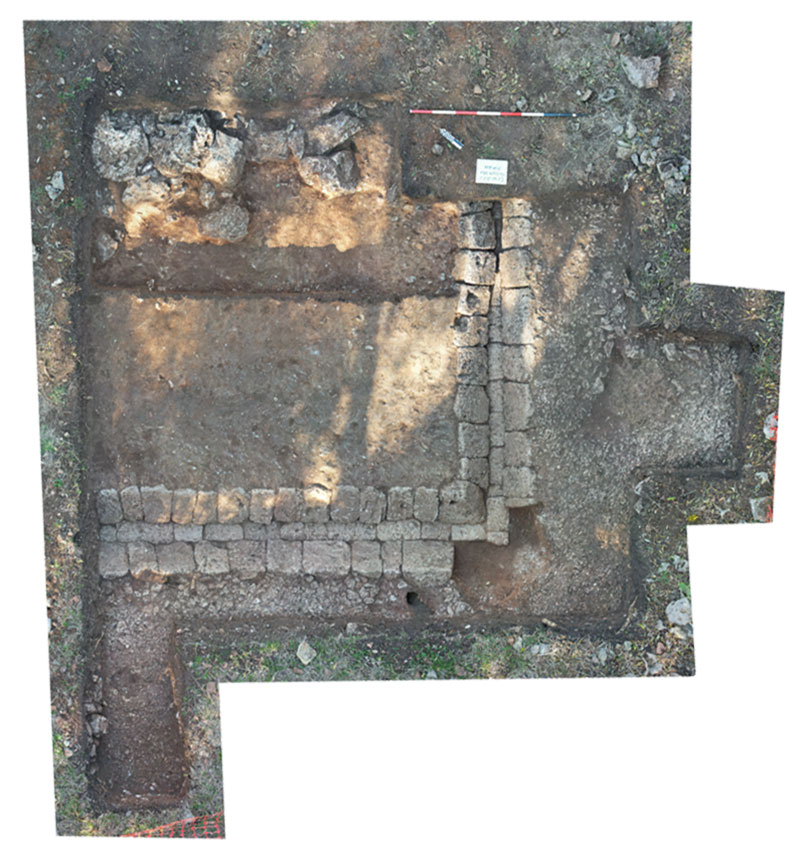

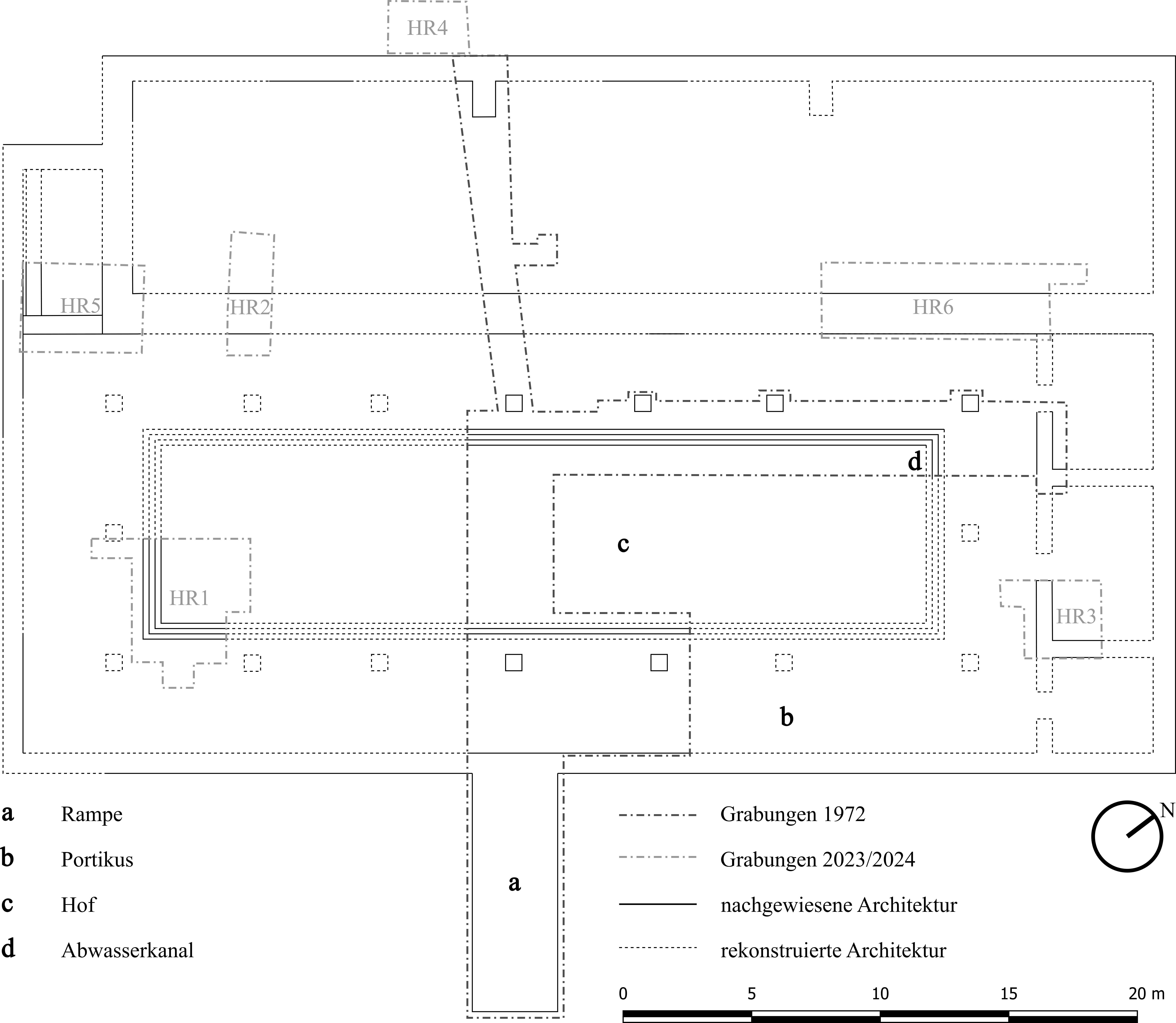

Im sog. Horreum erlaubte ein erster Schnitt (HR1, Abb. 3) im südlichen Teil des Baus erste Präzisierungen des Grundrisses: Das auf einer (2023 erstmals durch 3D-Scans angemessen dokumentierten) Plattform aus Polygonalmauerwerk gelegene Gebäude kann entgegen der bislang vorgeschlagenen Rekonstruktionen nur an zwei Seiten über vom Hof zugängliche Räume verfügt haben. Darüber hinaus ermöglichen die ersten Ergebnisse eine Unterscheidung mindestens zweier Bauphasen sowie eine zeitliche Verortung der Aufgabe des Baus in der mittleren Kaiserzeit. Die in den amerikanischen Grabungen des Jahres 1972 nachgewiesene Portikus scheint der zweiten, wohl frühkaiserzeitlichen Bauphase anzugehören. In einer zweiten, kleineren Sondage (HR2) im Westen des Baus wurde eine zwar schlecht erhaltene, doch mit ca. 1,5 m ungewöhnlich starke Mauer freigelegt, die weitere Hinweise auf die Rekonstruktion des Gebäudes gibt.

In der Northern Area konnten die Grabungen einerseits erhebliche Zweifel an der Rekonstruktion einer weiteren Platzanlage wecken; andererseits erlauben die freigelegten Befunde mehrerer eng aufeinanderfolgender spätrepublikanischer Bauphasen neue Einblicke in die diachrone Entwicklung des Stadtviertels. Hinsichtlich der Fragestellung des Projekts ist der Nachweis einer innerstädtischen spätrepublikanischen Weinpresse im Schnitt NA2 von besonderem Interesse (Abb. 4). Große Aufmerksamkeit verdienen außerdem mehrere, teilweise mit farbigem Verputz überzogene Säulen (Abb. 5) in einer spätrepublikanischen Schuttschicht in Schnitt NA1.

Grabungskampagne 2024

Im September 2024 fand unter Beteiligung von zwölf Studierenden der Universitäten Bonn und Freiburg sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Freiburg, Bonn, Pennsylvania, Rom und Kopenhagen die zweite vierwöchige Grabungskampagne statt. Dabei wurden vier Sondagen im sog. Horreum sowie ein Schnitt in der Northern Area angelegt sowie die Auswertung der Fundobjekte sowie des archäobotanischen und archäozoologischen Materials fortgeführt.

Im sog. Horreum tragen drei Schnitte auf der Plattform (HR3, HR5, HR6, Abb. 6) zur Klärung des Grundrisses bei: Das Gebäude verfügte an seiner nordöstlichen Schmalseite anscheinend über drei kleine Räume unterschiedlicher Ausmaße und an seiner nordwestlichen Langseite über nur einen oder wenige längliche (Lager-?)Räume; am Westende befand sich ein weiterer kleiner Raum. Mehrere Indizien für Umbauten mögen eine Transformation des Baus in augusteischer Zeit andeuten; er wurde anschließend bis in spätantoninische Zeit genutzt und Material aus diesen Aktivitäten mehrfach an der Außenseite des Gebäudes (Sondage HR4, Abb. 7) entsorgt. Die Podiumsmauern sitzen auf dem gewachsenen Felsen sowie einer Planierungsschicht auf, die eine wohl im Zusammenhang der Errichtung des Baus im 3./2. Jh. v. Chr. rituell niedergelegte Terrakottaprotome beinhaltete. Die Lagerräume, das umfangreiche archäozoologische Material sowie eine potentielle Weihinschrift an Hercules sprechen für eine multifunktionale Nutzung des Gebäudes.

Im großen Schnitt NA3 an der die Northern Area im Südosten begrenzenden Straße O wurden Teile zweier Gebäude freigelegt, von denen zumindest eines ein Ladenlokal umfasste (Abb. 8). Die Bauten scheinen allerdings erst in antoninischer Zeit errichtet und bereits nach kurzer Zeit wieder aufgegeben worden zu sein; die Reste der Vorgängerbebauung wurden dabei fast vollständig entfernt. Die Ergebnisse aus NA3 bestätigen die Hinweise aus den Thermen und dem Horreum auf eine dynamische Entwicklung im antoninischen Cosa.

Für das Jahr 2025 ist ein Abschluss der Arbeiten im Horreum sowie weitere Sondagen zur Klärung von Fragen zur merkantilen Infrastruktur von Cosa in der Umgebung des Forums geplant. Parallel dazu arbeitet Clara Schmidt M.A. an einer Dissertation zur Genese merkantiler Infrastrukturen im römischen Mittelitalien.

- L. Balandat – Ch. Hübner – S. Giese – R. Posamentir – M. F. Rönnberg, Cosa Revealed: Augustus, a New Development, and the Shape of an ›Odd Colony‹, in: A. U. De Giorgi (Hrsg.), Cosa and the Colonial Landscape of Republican Italy (Third and Second Centuries BCE) (Ann Arbor 2019) 67–87.

- M. Rönnberg – A. U. De Giorgi – Y. Becker – M. Brando – Ch. Cha – M. M. Hald – S. Murgolo – T. Müller – C. Schmidt – L. Vieting, Die merkantile Zentralortfunktion von Cosa. Vorbericht zur Grabungskampagne 2023, Kölner und Bonner Archaeologica 13, 2023, 31–46

- Projektleitung: Dr. Maximilian Rönnberg (Universität Freiburg)

- Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Clara Schmidt M.A. (Universität Freiburg)

- Primärer Kooperationspartner: Prof. Dr. Andrea De Giorgi (Florida State University)

- Weitere KooperationspartnerInnen und Mitarbeitende: Dr. Luisa Balandat (Universität Bonn, 2024), Dott. Massimo Brando (Rom, 2023–2024), Christina Cha M.A. (Florida State University, 2023), Dr. Mette Marie Hald (The National Museum of Denmark, 2023–2024), Christian Hübner (GGH – Solutions in Geosciences, 2023), Dr. Matthias Lang (Bonn Center for Digital Humanities, 2023), Prof. Dr. Richard Posamentir (Eberhard Karls Universität Tübingen), Dr. Jill Weber (University of Pennsylvania, 2024)

- SchnittleiterInnen: Yannick Becker (2024), Till Müller M.A. (2023), Sarah Murgolo M.A. (2023), Lilly Vieting B.A. (2023/2024), Cosima Trautmann B.A. (2024)

- Weitere Studierende: Elena Amsoneit (2023), Yannick Becker B.A. (2023–2024), Sarah Bender (2024), Gwenda Gräßel (2024), Elena Hoffmann (2023–2024), Lucy Kinkel (2023–2024), Johanna Niebeling (2023), Jan Paul Sauder (2023), Clara Schmidt B.A. (2023–2024), Peter Roberg (2024), Ben Schneppensiefen B.A. (2023–2024), Raphaela Steffens (2024), Diego Velasquez Chilet (2024)

- Hilfskräfte: Lucy Kinkel (2023), Elena Hoffmann (2023, 2024), Gwenda Gräßel (2024)

Kontakt

Dr. Maximilian Rönnberg