Náhuatl - Aztekisch

Náhuatl gehört zur Nahua-Gruppe der südlichen utoaztekischen Sprachen der mexikanischen Abteilung und ist heute in ost-, west- und zentral-aztekische Sprachen mit ca. 27 Sprachvarianten bzw. Regiolekten aufgeteilt (siehe Abb. 1 im Folgenden).

Die Sprachkurse an der Universität Bonn konzentrieren sich auf das sog. Norteño-Aztekisch, welches charakteristisch für die Bundesstaaten Puebla und Hidalgo sowie den Hauptstadtdistrikt von Mexiko-Stadt ist (mehr hierzu unter Kap. II Náhuatl in Bonn).

I. Allgemeine Einführung

Náhuatl ist eine amerindische Sprache, die der Uto-Aztekischen-Sprachfamilie angehört. Der Ursprung der Bezeichnung Náhuatl [ná-wa-tl] liegt in dem Wort nahua [nawa], dessen Bedeutung „klarer Laut“ oder „Befehl“ ist (siehe Karttunen 1983: 157). Heutzutage wird Náhuatl hauptsächlich in Teilen des Gebietes des sogenannten Districto Federal rund um Mexiko-Stadt sowie in den mexikanischen Staaten Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacan, Nayarit, Guerro und Oaxaca gesprochen (siehe Abb. 1 im Folgenden).

Innerhalb der Uto-Aztekischen-Sprachfamilie, welche 27 Sprachen vom westlichen Nordamerika bis zum nördlichen Mittelamerika umfasst und die selber noch einmal unterteilt sind in vier nördliche (proto-yuto) und vier südliche (proto-mexicano) Gruppen, gehört das Náhuatl innerhalb der letzteren zur Sprachgruppe der Nahua-Sprachen. Aufgrund regionaler lexikalischer und phonetischer Besonderheiten unterteilt sich diese Nahua-Sprachgruppe wiederum in die Sprachvarianten des Nahua (mit Norteño, Occidental und Oriental), das Pipil in Zentralamerika und das Pochuteco in Oaxaca (siehe Abb. 2).

Náhuatl wird nach den Angaben des Staatlichen mexikanischen Statistikamtes (INEGI) von 2009 von rund 1.748.900 Menschen gesprochen und ist somit die meist gesprochene indigene Sprache Mexikos. Im Vergleich zum Zensus aus dem Jahr 2005 - mit 1.376.026 Náhuatl-Sprechern – ist ein Anstieg der Sprecherzahlen zu vermerken, der entweder auf den Erfolg der Sprachförderung zurückzuführen ist oder sich mehr Sprecher zu dieser indigenen Sprache bekennen.

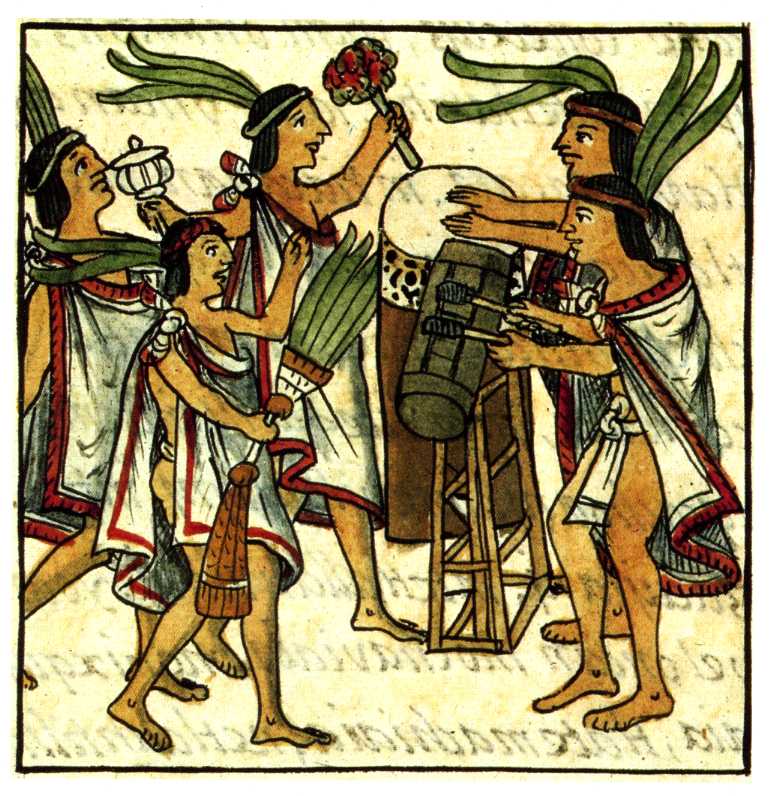

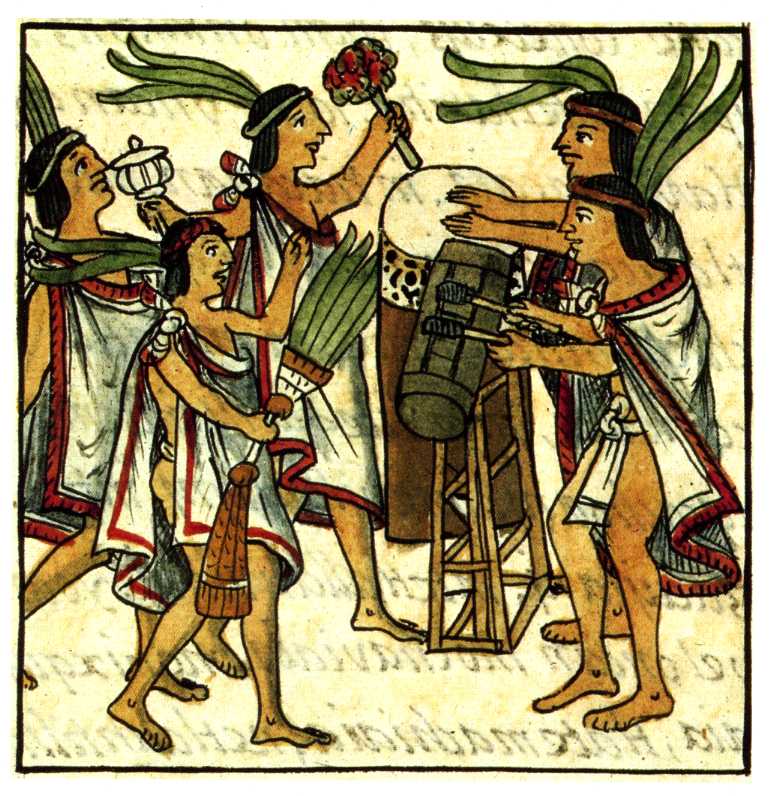

Náhuatl bzw. Aztekisch ist weltweit bekannt aufgrund der Azteken-Herrschaft in Mexiko zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert und aufgrund der Eroberung Mexikos durch die Spanier, die in der Hauptstadt des aztekischen Reiches, Tenochtitlan, 1519 ihren Beginn nahm. Zum Zeitpunkt der spanischen Eroberung beherrschten die Azteken-Herrscher weite Teile des heutigen Mexikos. Enge Beziehungen zum Herrscherhaus in Tenochtitlan, die aztekischen Tributforderungen und der Handel förderten die weite Verbreitung des Náhuatl, so dass Náhuatl im frühen 16. Jahrhundert als eine Art lingua franca im mexikanischen Raum fungiert haben könnte. Aufgrund dieses historischen Hintergrundes wird die Nahuatl-Gruppe im Modell der uto-aztekischen Sprachfamilie gelegentlich auch als „Aztekisch“ oder „Mexikanisch“ bezeichnet.

Heutzutage unterscheidet man das in der frühen Kolonialzeit gesprochene „Klassische Aztekisch“ vom heute gesprochenen modernen Náhuatl. Im Gegensatz zum Klassischen Aztekisch ist das Moderne Aztekisch sehr viel stärker durch spanische Einflüsse geprägt, was unter anderem in der Übernahme von spanischen Termini (Zeitangaben, moderne Begrifflichkeiten) sichtbar wird.

II. Náhuatl in Bonn

Seit 1989 wird Náhuatl kontinuierlich an der Universität Bonn gelehrt, zunächst von Hanns J. Prem, später von Berthold Riese, Stefanie Teufel, Melanie Frühling und seit 2009 von Antje Gunsenheimer.

Der Sprachkurs umfasst insgesamt 3 Semester, wobei die ersten beiden zur Erlangung der Modulabschlussprüfung notwendig sind. Das dritte Semester ist fakultativ. Der Schwerpunkt der Lehre liegt auf der kritischen ethnohistorischen Analyse kolonialzeitlicher Quellen in aztekischer Sprache. Aber auch aktuelle Formen des Náhuatl in Schulmaterialien, Kindersendungen, Musiktexten, Theateraufführungen und Filmproduktionen werden im Sprachunterricht betrachtet, womit heutige Formen der Sprachanwendung und ihre Weiterentwicklung vertraut werden.

Kursaufbau

Der drei-semestrige Sprachkurs gliedert sich in die Einführung grundlegender Grammatikstrukturen mit Erwerb eines ersten Grundwortschatzes und ersten Sprachübungen (1. Semester). Dabei erhalten die Kursteilnehmer ebenfalls einen Überblick über die gängigen Lexika und Grammatiken. Gearbeitet wird mit speziell auf den Unterricht zugeschnittenen Lektionen.

Darauf folgt die Erweiterung der Grammatikkenntnisse zu den Feinheiten und Besonderheiten der aztekischen Sprache (siehe hierzu den Abschnitt zur Sprachstruktur), die anhand der Arbeit mit Texten erlernt werden. Damit verbunden ist eine Einarbeitung in den Bestand kolonialzeitlicher Quellen in aztekischer Sprache und deren Entstehungshintergrund, wie zum Beispiel die historiographischen Arbeiten von Alvarado Tezozomoc (zweite Hälfte 16. Jh., Mexiko-Stadt) und Chimalpahin Quauhtlehuanitzin (16. und frühes 17. Jh., Mexiko-Stadt), frühkoloniale Aufzeichnungen wie die Discursos en Mexicano, u.v.a.m. (2. Semester).

Am Ende des 2. Semesters schließen die Kursteilnehmer den Sprachkurs mit einer Klausur ab.

Sonderthemen im 3. Semester

Das dritte Semester im Sprachkurs dient zum einen der Vertiefung der Náhuatl-Kenntnisse in den Übersetzungsfähigkeiten und in der Sprachanwendung. Zum anderen wählen die Studierenden mit der Dozentin ein gemeinsam zu bearbeitendes Themenfeld aus.

So wurden im SS 2015 frühkoloniale aztekische Autoren und ihre Werke vor dem Hintergrund der neuen sozialen Position indigener Eliten im spanischen Kolonialregime betrachtet. Im Fokus stand die Einbindung indigenen Kulturerbes in neue, am christlich-europäischen Weltbild orientierten Textgenres (z.B. Chroniken, Weltgeschichten und Tagebücher in aztekischer Sprache).

Zudem konnte gemeinsam mit den Studierenden des Aztekisch-Kurses 3 die Themen dieser Náhuatl-Darstellung ausgearbeitet werden. Beteiligt waren Cornelia Friske, Nikolai Kiel, Erika Knecht, Julia Nowakowski, Judith Tillips, Thomas Vonk und als externe Beraterin, Karina Waedt.

Im WS 2016/17 arbeitete sich die Studierendengruppe in aztekische Dichtkunst ein, angefangen bei den Cantares mexicanos aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu modernen Werken aus dem späten 20. Jh. Gemeinsam wurde ein Begriffslexikon erstellt. Höhepunkt des Kurses war die Veranstaltung „Cantares mexicanos. Ein Abend mit mexikanischer Gedichtkunst zu Musik und Tanz“ am 17. Mai 2017 an der Universität Bonn. Begleitet von der deutsch-mexikanischen Musikgruppe Cuicatl wurden ausgewählte Gedichte des 16., 17. und 20. Jahrhunderts in aztekischer Sprache vorgetragen, vertont und für das Bonner Publikum ins Deutsche übersetzt.

Im SS 2018 standen jene aztekische Quellen im Mittelpunkt, die die aztekische Sichtweise auf die spanische Eroberung und die Umbruchsituation im 16. Jahrhundert vermitteln wie Codex Aubin, Historia Tolteca-Chichimeca, Codex Florentinus sowie Petitionen und Verwaltungsdokumente aztekischer Elite bzw. Gemeindesprecher (z.B. Schreiben des Stadtrates (cabildo) von Huexotzinco aus dem Jahre 1560) sowie Testamente von Handwerkern aus dem späten 16. Jh.

In den vergangenen Semestern (2020, 2022) widmeten sich die Studierenden im Vertiefungsmodul Amerindische Sprache: Náhuatl der Revitalisierung des Náhuatl mittels moderner Musikformen wie Rap, Rock und folk music. Hierzu führten sie im Rahmen eines studentischen Projektes selbständig Interviews mit Künstlern, Lehrern und Forschern (siehe Kapitel VIII auf dieser Seite). Von diesen besuchte im Sommersemester 2023 die Náhuatl Sprachlehrerin, Autorin und Dichterin Ethel “Xochitiotzin” Pérez im Rahmen des Unterrichts die Abteilung Altamerikanistik der Uni Bonn und stellte ihr Buch Tlaoxticah in tlahtolli vor.

Dabei entstand folgende Aufnahme ihres Gedichtes Nonelhuayo (= mis raíces):

Ethel Xochitiotzin Pérez - Nonelhuayo (Fotos: A. Gunsenheimer)

Bild © A G / YouTube

Nonelhuayo Mis raíces Meine Wurzeln

| Náhuatl | Spanisch | Deutsch |

|

Nonelhuayo huitz canin in mahuan oquichihuiliaya in tepetatl canic timonapaloah ican in tzotzonaliz xochitlahtoltzin canic in tlacatzintli ,tlaoltzintli mopatla canic in tonalmeh mopatla ilhuitzintli canic in cocemalotl motlahquiti ipan telal canic in auhhyaliztl tlaxcalmeh ihza in apiztl canic in tepemeh techtlahpaloa ica in mixmeh huan quiahuitl canic in citlallimeh quimachilia in tlanequiliztli canic in tocayotl noicnimeh moihcuilo ica in atl ica in xochitl teotl ica in teotlac ica in tezcatl ameztli ica in tlapalmeh cemanahuac ica netzahualla ica in xopantla Ica in patlanil in cuauhtli Ica in cahualiztli Ica in cuamaitl Ica in yoloxochitl Ica in cocoliztl Ica in tlanextzin Canic nicahtehua noxochitlahtoltzin patlani inahuac in papalotzitzin.

|

Mis raíces vienen de aquellas manos que moldearon el barro, donde te abrazan con la música de la poesía, donde el hombre, es maíz donde los días son fiesta, donde el arcoíris se teje en la urdimbre, donde el aroma de la tortilla despierta el hambre, donde los cerros te saludan con las nubes y la lluvia, donde las estrellas tocan los sueños, donde los nombres de mis hermanos se escriben con el agua, con la flor de dios, con el atardecer, con el espejo de la luna, con el ayuno, con los colores del universo, con la primavera, con el vuelo del águila, con la nostalgia, con las ramas de los árboles, con el corazón de la flor, con el dolor, con el crepúsculo, don de dejo volar mis palabras con las mariposas.

|

Meine Wurzeln kommen von den Händen, die den Ton formen, Wo du mit dem Klang der Poesie umarmt wirst, Wo de Mensch zu Mais wird, Wo die Tage zu Festen werden, Wo der Regenbogen in den Kettfaden verwoben wird, Wo der Geruch der Tortillas den Hunger weckt, Wo die Berge uns mit den Wolken und dem Regen grüßen, Wo die Sterne die Träume berühren, Wo die Namen meiner Geschwister mit Wasser geschrieben werden, Mit der Götterblume, Mit der Dämmerung, Mit dem Mondspiegel, Mit den Farben der Welt, Mit dem Fasten, Mit dem Frühling, Mit dem Flug des Adlers, Mit dem Heimweh, Mit den Ästen der Bäume, Mit dem Herzen der Blume, Mit dem Schmerz, Mit dem Licht, Wo ich meine schönen Worte mit den Schmetterlingen fliegen lasse. |

III. Orthographie und Aussprache

Die Einführung der lateinischen Schrift erfolgte zur Zeit der spanischen Conquista, weshalb die Schreibweise des Nahuatl stark hispanisiert ist. Dies bedeutet, dass für die Verschriftlichung Buchstabenkonstellationen benutzt wurden, die dieselben Laute im Spanischen repräsentierten. Laute, die im Spanischen selbst nicht existieren, wurden bei dieser Hispanisierung weitestgehend ignoriert oder in alternativen Lauten verarbeitet. Diese Handhabung brachte Nachteile mit sich, da somit u.a. der glottale Verschlusslaut1 zunächst unbeachtet blieb, obwohl er sogar von grammatikalischer Bedeutung ist.

Eine Orthographie für das Nahuatl konnte bis heute nicht einheitlich festgelegt werden. Daher kommt es zu starken Differenzen bei der Verschriftlichung, die immer abhängig vom jeweiligen Autor sind (siehe Tabelle 1).

Besonders in der Lehre und in der Forschung bemüht man sich jedoch ein Orthographiesystem zu verwenden, das einheitlich und verständlich ist, wohingegen man v.a. in kolonialzeitlichen Chroniken auf verschiedenste Schreibweisen stößt.

| Laut | Buchstabe | Beispiel im Nahuatl | Beispiel im Deutschen | Varianten |

| /a/, /ā/ | A | Atl „Wasser“ | Adler | |

| /e/, /ē/ | E | Etl „Bohne“ | Eber | |

| /i/, /ī/ | I | Ichpochtli „Mädchen“ | Igel | J, Y |

| /o/, /ō/ | O | Ocelotl „Jaguar“ | Oma | U |

| /p/ | P | Pitzotl „Schwein“ | Panther | |

| /t/ | T | Teotl „Gott“ | Tag | |

| /k/ |

C (vor e, i) QU (vor e,i) |

Coatl „Schlange“ Quetzalli „Feder des Quetzalvogel“ |

König | |

| /ˀ/ | H | Ehecatl „Wind“ | Theˀater | ˀ, oder nicht geschrieben |

| /ts/ | TZ | Tzontli „Kopf“ | Tzatziki | Ç |

| /tl/ | TL | Tlahtoani „Herrscher“ | - | |

| /tʃ/ | CH | Chocolatl „Kakaogetränk“ | Tschechien | |

| /kw/ | CU (Silbenanfang) UC (Silbenende) |

Cuahuitl „Baum“ Teuctli „Herr“ |

Quark | QU |

| /s/ | Z (vor a,o) C (vor e, i) |

Zacatl „Gras“ Centli „Maiskolben“ |

Straße | S, Ç |

| /ʃ/ | X | Xihuitl „Jahr“ | Schimmel | |

| /m/ | M | Maitl „Hand“ | Maus | |

| /n/ | N | Nantli „Mutter“ | Nase | |

| /l/ | L | Regengott Tlaloc | Lager | |

| /w/ |

HU(Silbenanfang)/ UH(Silbenende) |

Huitzilin „Kolibri“ Cuauhtli „Adler“ |

wie englisch water | U, V, O |

| /y/ | Y | Yacatl „Nase“ | Jahr |

IV. Sprachstruktur

Folgt man der Sprachtypologie von August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) und Wilhelm von Humboldt (1767-1835), würde man in Bezug auf das Nahuatl von einer polysynthetischen, aber auch von einer agglutinierenden Sprache sprechen (Humboldt, Mexikanische Grammatik, 1830MS). Dabei entstehen ganze Sätze, indem um ein zentrales Wort durch das Hinzufügen von Affixen, den kleinsten bedeutungstragenden Einheiten (sogenannte Morpheme), gebildet werden können. Bei Affixen werden Präfixe von Suffixen unterschieden. Erstere werden dem zentralen Wort vorangestellt, letztere dem zentralen Wort angefügt. Eine solche Konstruktion mit Affixen nennt man eine Verbalphrase, wenn es sich bei dem zentralen Wort um ein Verb handelt. Wenn es sich um ein Nomen (Substantiv) handelt, spricht man von einer Nominalphrase.

Die Affixe dienen beispielsweise beim Verb unter anderem der Nennung bzw. Markierung des Subjekts, von Singular/Plural, des Objekts, sowie Zeit und Modus.

(a) des Subjekts:

| Präfix | Verb | Suffix | Deutsch |

| ni- | choca | - Ø | „ich weine“ |

| ti- | choca | - Ø | „du weinst“ |

| - Ø | choca | - Ø | „er/sie/es weint“ |

(b) von Singular/Plural:

| Präfix | Verb | Suffix | Deutsch |

| Singular | |||

| ni- | choca | - Ø | „ich weine“ |

| ti- | choca | - Ø | „du weinst“ |

| - Ø | choca | - Ø | „er/sie/es weint“ |

| Plural | |||

| ti- | choca | -h | "wir weinen" |

| am- | choca | -h | "ihr weint" |

| - Ø | choca | -h | "sie weinen" |

(c) des Objekts:

| Präfix (Subjekt) | Präfix (Objekt) | Präfix (Objekt) | Verb | Suffix | Deutsch |

| ni- | mitz- | caqui | - Ø | „ich höre Dich“ | |

| ni- | c- | caqui | - Ø | „ich höre ihn/sie/es“ | |

| ni- | mitz- | - Ø | maca | - Ø | „ich gebe es Dir“ |

(d) der Zeit und des Modus:

| Präfix (Tempus) | Präfix (Subjekt) | Verb | Suffix | Deutsch |

| ni- | choca | - Ø | „ich weine“ | |

| o- | ni- | choca | - c | „ich habe geweint“ |

| ni- | choca | - ya | „ich weinte“ | |

| ni- | choca | -z | „ich werde weinen“ |

Ganze Wörter wie Nomen oder Adverbien können in die Verbalphrase eingebaut werden (Inkorporation): aus ni-paqui „ich freue mich“ kann so ni-cem-paqui „ich freue mich sehr“ werden, wobei das Adverb cem „sehr“ zwischen Subjektpräfix und Verb eingefügt wird.

Ebenfalls können Substantive eingefügt werden, wenn es sich um regelmäßig ausgeführte Aktivitäten handelt: ni-xochi-namaca = „Ich verkaufe regelmäßig Blumen“ = Ich bin Blumenverkäuferin“.

Auch Nomen können Affixe tragen: So trägt beispielsweise cone-tl „das Kind“ das Absolutiv-Suffix -tl und lautet im Plural co-con-eh „die Kinder“. Dagegen trägt no-cone-uh „mein Kind“ das Possessivpräfix no- („mein“) und das im Besitzverhältnis notwendige Suffix -uh (Plural: no-cone-huan „meine Kinder“).

Wie an den Beispielen oben bereits deutlich wird, sind Verbalphrasen wie nimitzmaca „ich gebe es dir“ satzwertig. Benötigt das Deutsche vier Wörter zum Bilden des Satzes, steht im Nahuatl nur ein einziges (wenngleich auch langes) Wort. Gleiches kann auch für Nominalphrasen gelten: tiichpocatl „du bist ein Mädchen“ ist ein sogenannter Nominalsatz, der nur aus einer einzigen Nominalphrase mit dem Nomen ichpoca-tl „Mädchen“ als Kern und dem Präfix ti- „du“ besteht. Man beachte, dass das Nahuatl in solchen Fällen kein spezifisches Verb „sein“ benötigt.

Während intransitive Verben im Satz nur das Subjekt (Agens) an sich binden (Bsp: „Ich gehe“), gehört bei transitiven Verben ein Objekt (Patiens) dazu (Bsp: „Ich rufe dich“). Im Nahuatl gehen dem Verb Subjektpräfixe voran, die die grammatische Person vorgeben. Wie in den Beispielen zu sehen, fällt der schwache, in der Tabelle eingeklammerte Vokal des Präfixes weg, sobald das Verb ebenfalls mit einem Vokal beginnt. Der glottale Verschlusslaut hinter dem Verb, hier mit einem 'h' wiedergegeben, markiert den Plural.

| Singular | Plural | |

| 1.Person | n(i)- | t(i)- |

| 2.Person | t(i)- | am- |

| 3.Person | Ø- | Ø- |

Beispielsätze:

| 1. Person | Tihuālhuih | (ti-hualhui-h) | „Wir kommen.“ |

| 2. Person | Amchocah | (am-choca-h) | „Ihr weint.“ |

| 3. Person | Huetzcah | (Ø-huetzca-h) | „Sie lachen.“ |

Wird eine Phrase um ein transitives Verb gebildet, so benötigt es mindestens den Agens (auch Subjekt genannt) und den Patiens (auch Objekt genannt), der durch eine weitere Gruppe von Präfixen repräsentiert wird. Das Objektpräfix befindet sich in der Verbalphrase stets zwischen Subjektpräfix und Verb.

| Objektpräfixe | Deutsch | Deutsch | ||

| Singular | Plural | |||

| 1. Person | -nech- | mich | -tech- | uns |

| 2. Person | -mitz- |

dich |

-amech- | euch |

| 3. Person | -c-/-qui- | ihn/sie/es | -quim-/-quin- | sie |

Beispielsätze:

| Deutsch (wörtlich) | Deutsch | |||

| Nimitznotza. | ni-mitz-notza | ich-dich-rufe | Ich rufe dich. | |

| Amquittah. | am-qu-itta-h | ihr-ihn-seht | Ihr seht ihn. | |

| Tiquimcaquih. | ti-quim-caqui-h | wir-sie-hören | Wir hören sie. | |

Es gibt zudem eine Reihe von Affixen, die den Übergang von einem Verb zu einem Nomen bzw. den Übergang von einem Nomen zu einem Verb ermöglichen. Ein Beispiel eines solchen, „deverbale Derivation“ genannten Übergangs von einem Verb zu einem Nomen, zeigt das folgende Beispiel:

Zu cochi „schlafen“ kann durch Hinzufügen des Suffix -ni das Nomen cochi-ni „der Schlafende“ gebildet werden. Das Hinzufügen des Suffix -liz-tli bildet das abstrakte Nomen cochiliztli „der Schlaf“.

Bei der denominalen Derivation wird aus einem Nomen ein Verb gemacht: aus chimal-li „der Schild“ wird chimal-tia „sich (mit einem Schild) schützen“.

| altepe-tl | „Stadt“, zusammengesetzt aus a-tl „Wasser“ und tepe-tl „Berg“ |

| huehue | „alt“ |

| ne-nonotza-liz-tli | „das Sich-Beratschlagen“, vom Verb nonotza „sich beraten“, „besprechen“, mit der Endung -liz-tli und dem Reflexivpräfix ne- substantiviert |

| amox-tli | „Buch“ |

| tla-(i)cuilol-li | „aufgeschrieben“, vom Verb (i)hcuiloa „schreiben“, „malen“ abgeleitetes Passiv i(h)cuilolo “geschrieben werden“, mit der Endung -li und dem Präfix tla- nominalisiert |

Dieses wörtlich etwa „das aufgeschriebene Buch des Sich-Beratschlagens der alten Stadt“ zu übersetzende Wort, wird gerne schlicht als „Stadtchronik“ übersetzt.

| o- … -queh | Kennzeichen für das Perfekt im Plural |

| -ti- | Subjektpronomen 1. Person Plural „wir“ |

| -mitz- | Objektpronomen 2. Person Singular „dich“ |

| choquiz-tli | Verkürzte Form von choqui-liz-tli „das Weinen / die Tränen“, nominalisierte Form des Verbes choca „weinen“ |

| huehuetzquiti(a) | die erste Silbe des Verbs huetzca „lachen“ ist hier verdoppelt. huehuetzca heißt dann „langandauernd lachen“. Das Suffix -ti(a) macht daraus ein Verb mit kausativer Bedeutung: huetzquitia heißt „jemanden zum Lachen bringen“ |

Zusammengesetzt lautet der Satz also in etwa „Wir haben dich zum langandauernden Lachen unter Tränen gebracht.“

Selbstverständlich bestehen auch aztekische Sätze zumeist aus mehreren Wörtern. Während die Reihenfolge der Affixe einer Verbalphrase strikt eingehalten werden muss, ist die Wortreihenfolge im Satz weitestgehend beliebig, wobei die Tendenz zu beobachten ist, dass betonte Satzteile an den Beginn des Satzes gestellt werden.

| Satz: | In cuicatl quicaqui in noyol | ||||

| analysiert: | In cuica-tl | Ø-qui-caqui | in no-yol | ||

| wörtlich: | Das Lied | er/sie/es hört es | mein Herz | ||

| Übersetzung: | Mein Herz hört das Lied. |

Subjekt ist hier das sich am Ende des Satzes befindende no-yol „mein Herz“, während das Objekt cuicatl „das Lied“ durch die Stellung an den Anfang des Satzes eine leichte Betonung erfährt.

Eine weitere Besonderheit des Nahuatl ist das äußerst differenzierte System von Höflichkeitsformen. Diese Honorativ genannten Formen, die im Aztekischen breite Verwendung finden, um soziale Verhältnisse zum Ausdruck zu bringen, gibt es sowohl für Nomen (dort zumeist in Form des Suffix -tzin) als auch für Verben (dort durch eigene Formen in Abhängigkeit der Verbkategorie). Man würde beispielsweise über seine Mutter üblicherweise nicht omic in nonan „Meine Mutter ist gestorben“ sagen – ist das Verhältnis zur Mutter doch ein besonderes. Stattdessen würde man wohl omomiquili in nonantzin sagen, mit der Honorativform mo-miqui-li(a) zum Verb miqui „sterben“. Bei der Übersetzung ins Deutsche kann man sich dann oft nur mit anderen Vokabeln behelfen: „Meine verehrte Mutter ist dahingeschieden.“

| Subjektpräfixe | im Singular | im Plural | ||

| 1.Person | n(i)- | t(i)- | ||

| 2. Person | x(i)- | x(i)- | ||

| 3. Person | Ø- | Ø- |

Beispiel für einen Befehl:

| Xicholo! | xi-cholo | „Lauf!“, „Flieh!“ |

Bsp. für eine Aufforderung:

| Tihuetzcacan! | ti-huetzca-can | „Lasst uns lachen!“ |

Zahlen im Nahuatl bauen sich nach dem Prinzip des Vigesimalsystems auf. Dieses System nutzt, anders als das gängigere Dezimalsystem, die 20 als Basis und ist in Mesoamerika weit verbreitet. Ein partielles Vigesimalsystem findet sich aber z. B. auch im Französischen.

| Zahl | Bedeutung | Zahl | Bedeutung | |

| ce | 1 | matlactli on-ce | 10 und 1 = 11 | |

| ome | 2 | matlactli om-ome | 10 und 2 = 12 | |

| eyi | 3 | matlactli om-eyi | 10 und 3 = 13 | |

| nahui | 4 | matlactli on-nahui | 10 und 4 = 14 | |

| macuilli | 5 | caxtolli | 15 | |

| chicua-ce | 5 + 1 = 6 | caxtolli on-ce | 15 und 1 = 16 | |

| chic-ome | 5 + 2 = 7 | caxtolli om-ome | 15 und 2 = 17 | |

| chicu-eyi | 5 + 3 = 8 | caxtolli om-eyi | 15 und 3 = 18 | |

| chiuc-nahui | 5 + 4 = 9 | caxtolli on-nahui | 15 und 4 = 19 | |

| matlactli | 10 | cem-pohualli | 20 |

Hier gibt es jeweils vier Einheiten (1-4), die durchgängig präsent sind und mit Basen (5, 10, 15) durch die Partikel on bzw. om („und“) verbunden werden, um so die dazwischenliegenden Zahlen zu bilden. Diesem Prinzip folgend gäbe man die 21 als cem-pohualli on-ce wieder, die 22 als cem-pohualli om-ome usw.

Allein bei den Zahlen von sechs bis neun fällt auf, dass ihr Aufbau keiner Kombination mit der Fünf unterliegt, sondern mit dem Präfix chiuc- gebildet wird. Das Wort cem-pohualli, aus dem Wort ce(m) „eins“ und pohualli zusammengesetzt, bedeutet eigentlich also „ein Zwanziger“. Vierzig heißt demnach om-pohualli „zwei Zwanziger“. Diese Reihe wird logisch fortgeführt bis zum nächsten Stellenwert 400, der auf Nahuatl cen-tzontli heißt, also wieder wörtlich „ein Vierhunderter“ bedeutet.

| Beispiel: | Niquitta eyi cuahuitl. | „Ich sehe drei Bäume.“ |

Um bestimmte Dinge aufzuzählen, bedient sich das Nahuatl bestimmter Zählwörter, die meist aus der Zahl und einem angehängten Suffix bestehen, wie z.B. das Wort tetl „Stein“, was ursprünglich angehängt wurde, um mehr oder weniger runde Gegenstände zu zählen, beispielsweise cen-tetl xitomatl „eine Tomate“. Die Verwendung breitete sich später auf sämtliches Zählbares aus, z.B. nauh-tetl tepetl „vier Berge“. Weitere Zahlenklassifikatoren sind neben -tetl, das Suffix -tlamantli, was man insbesondere für flache, falt- oder stapelbare Objekte, aber auch beispielsweise für Schuhe oder Sandalen verwendete, -(tla)tecpantli für Objekte, die man aufreihen oder anordnen kann, oder -quimilli für Bündel von Kleidern oder Decken.

Weitere Sprachbeispiele:

Das folgende Sprachbeispiel wurde im Jahr 1993 von Karina Waedt und Berthold Riese aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Geschichte, die die Entstehung zweier benachbarter Berge erzählt, wie man sie aus dem Dorf San Felipe Quauhtenco sieht: den Vulkan Malintsin (oder Malinche) mit einer großen seitlichen Felsnase und einer Höhle, welche die übriggebliebene Brust und ein Auge der Malintsin darstellen und den kleinen zerklüfteten Seitenkrater Cuauhtlapanga mit seinen tiefen Schluchten, die in der Geschichte durch die Hiebe auf den Schädel Cuauhtlapangas erklärt werden.

Erzählt wird die Geschichte von Antonio Muñoz (San Felipe Quauhtenco, Tlaxcala, Mexico). Zur Zeit der Aufnahme, am 15. September 1993, war er 84 Jahre alt. Er spricht als Muttersprache Náhuatl oder Mexicano, wie die Einheimischen selbst ihre Sprache nennen, und als weitere Sprache Spanisch. Er gab sich als Analphabet aus. Bei den Anmerkungen bezeichnet "A. M." Erläuterungen, die die Sprachwissenschaftler von dem Erzähler Antonio Muñoz 1993 bekommen haben; "C. M." solche, die sein Sohn Cenobio Muñoz den beiden Ethnographen 1994 gegeben hat.

| Náhuatl | Deutsch |

|

Quihtoah que[1] in Tlahtlapanga oyah a españa. Oyah a españa. Oquitemoto izohua. Huan después que ocahcic ochualhuicac para nica. Huan oquitlazohtlaya fuerte. Bueno. Quitlazohtlaya tanto. Huan oquimemehtinemiya. Moztle oquimemehtinemiya. Huan oyec ce tonalli como nemiya. Oyec ce tonalli quilhuia xnechtemui. Oquihtoh Malintzin nechtemui. Huan in <Versprecher „tl...“> n Tlahtlapanga oquihtoh ahmo. Pero ifam izohua ye/qulia[2] xnechtemui porque quinequi niyaz nitlahtlapiyazoti. Entonces. <Versprecher „o...“> Quemah. <Versprecher „k...“> Yoquihtoh quemah. Quto quemah nimiztemuiz. Tonces <Versprecher „de...“> n oquitemuih hua yeh yoyah ic nepa. Entonces <Versprecher „ori...“> bueno <Lächeln „hh...“>. izohua yomotlalih. Oquilhuih tlahtlapiyazoti. Toce yomotlalih izohua hua yeh oyah ic ne. Tlahtlachiyah in Tlahtlapanga. Cuando. <Versprecher „o...“> Bue. Después yohualmocuep in Tlahtlapanga. Oquittac ya yeh mozcaltia ce tepetl. Tonce. Bue. Yehuatl otzicuiniya. Bueno. Otzicui para cahuquiz. Hua izohua aocmo quinec para cahuquiz. Entonce aocmo quinec para cahoquiz. Hua yenon ic omomagaqueh. Malintzin oquicotoniliqui ce ychichihual. Huan ocquixtiliqui ce yixtololoh. Entons huan inic in Malintzin yoquimac in Cuauhtlapanga. Lorenzo Cuauhtlapanga oquimac. Octlapanilih tzontecom. Yenon ic quilhuiah Cuauhtlapanga porque octlapanilih tzontecom. Hua después yoyah. Yocuel ocahuc izohua. Yomochix ce tepetl. Tonce yoyah. Ye <Knacken im Hintergrund> nepo mocahuato para aunque más que de huehca quiztiez. Oncan horita omocauh Cuauhtlapanga igual tepetl omocuep. <Klopfen> Ompa otla. Otla lo que es. Otlan de n n Lorenzo huan i Malintzin. |

Sie sagen, dass der Tlahtlapanga nach Spanien gegangen ist. Er ist nach Spanien gegangen. Er ist gegangen, um seine Frau zu suchen. Und nachdem er sie gefunden hatte, hat er sie hierhin mitgenommen. Und er liebte sie enorm. Gut. Er liebte sie sehr. Und fortwährend trug er sie gehend auf dem Rücken. Am nächsten Tag trug er sie gehend auf dem Rücken. Und es war an einem Tag, als er [immer noch][1] ging. Es war an einem Tag [da] sagt sie zu ihm: „Setz mich ab!“ Malintzin hat gesagt: „Setz mich ab!“ Und der Tlahtlapanga sagte ihr: „Nein.“ Aber seine Fam... (wollte sagen: „seine Familie“ ?), seine Frau sagt ihm:[2] „Setz mich schon ab, denn [mein Körper] will, [dass] ich gehe, um zu urinieren.“ Dann. Ja. Er hat gesagt: „Ja.“ Er hat gesagt: „Ja, ich werde dich absetzten.“ Dann hat er sie abgesetzt und ist dort umhergegangen. Dann, gut, hat sich seine Frau niedergelassen. Sie hat gesagt: „[mein Körper] uriniert.“ Dann hat sich seine Frau niedergelassen und er ist dort umhergegangen. Er schaut umher der Tlahtlapanga. Als. Gut. Danach ist der Tlahtlapanga zurückgekehrt. Er hat gesehen [wie] sie schon [zu] einem Berg heranwächst. Dann. Gut. Er rannte. Gut. Er ist gerannt, um sie hochzuheben. Und seine Frau hat es nicht mehr gewollt, dass er sie hochhebt. Dann hat sie es nicht mehr gewollt, dass er sie hochhebt. Und deswegen haben sie sich geschlagen. Er kam zu Malintzin, um ihr eine Brust abzuschneiden. Und er kam, um ihr ein Auge zu entreißen. Und dann hat Malintzin den Cuauhtlapanga geschlagen. Sie hat Lorenzo Cuauhtlapanga geschlagen. Sie hat ihm den Schädel gespalten. Jenen nennen sie Cuauhtlapanga, weil sie ihm den Schädel gespalten hat. Und dann ist er gegangen. Schnell hat seine Frau [ihren Körper] aufgerichtet[3]. Man hat einen Berg gesehen. Dann ist er gegangen. Schon ist er gegangen, um dort hinten zu verbleiben, um sie, wenn auch von weit weg, anzuschauen. Dort, wo sich [noch] heute der Cuauhtlapanga befindet, hatte er sich ebenfalls in einen Berg verwandelt. Dort hat es geendet. Es hat geendet, das was ist. Es hat geendet das über den Lorenzo und die Malintzin.

|

|

[1]Begriffe aus dem Spanischen sind innerhalb der Transkription in kursiv gesetzt [1]Diese Passage ist schwer hörbar und polyvalent interpretierbar. Wir vermuten entweder ye („schon“) oder qulia als mögliche verkürzte Form von quilhuia („sie sagt es ihm“) |

[1]Bei der Übersetzung in eckige Klammern gesetzte Begriffe, werden nicht explizit von dem Sprecher in der Aufnahme genannt, sind jedoch für eine flüssigere deutsche Übersetzung hilfreich |

Eine morphologische Textanalyse findet ihr hier! (erstellt von Karina Waedt und Berthold Riese)

- Frances Karttunen (1983): An Analytical Dictionary of Nahuatl. Austin: University of Texas.

- Metzler Lexikon Sprache (2000): Digitale Bibliothek, Band 34, herausgegeben von Helmut Glück. [Karte zur Sprachverteilung als Vorbild für die hier von Erika Knecht erstellte Grafik]

- Kaufmann, Terrence (1974): Idiomas de Mesoamerica, herausgegeben vom Ministerio de Educación. Guatemala. [Karte zur Sprachverteilung]

- Kaufmann, Terence (2001): The history of the Nawa language group from the earliest times to the sixteenth century: some initial results. [online-Publikation]

- Campbell, Joe R. und Frances Karttunen (1989): Foundation Course in Nahuatl Grammar. Volume I: Text and Exercises. Missoula, MT: University of Montana.

- Karttunen, Frances (1992): An Analytical Dictionary of Nahuatl. University of Oklahoma Press: Norman.

- Launey, Michel (2011): An Introduction to Classical Nahuatl. Translated and Adapted by Christopher Mackay. Cambridge, NY: Cambridge University.

- Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, don Domingo de San Antón Muñón (1963 – 1965): Die Relationen Chimalpahin’s zur Geschichte Mexico’s. Herausgegeben von Günter Zimmermann. 2 Bände. Hamburg: Cram, de Gruyter.

- von Humboldt, Wilhelm (um 1830MS): Mexikanische Grammatik. Handschrift in der Staatsbibliothek zu Berlin, Nachlaß J.E. Buschmann, Collectanea Linguistica, Folio 103. Transkribiert und im Eigenverlag herausgegeben von Berthold Riese, 1997.

- Genauere Informationen über die Sprachgebiete des Náhuatl im Speziellen und den amerindischen Sprachen Mexikos im Allgemeinen sind hier zu finden.

-

INEGI / Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, siehe: www.inegi.gob.mx

Weitere Informationen folgen